■ はじめに

皆さんは、亜鉛めっきやクロメート処理の種類や色の違いについて疑問を持たれたことはありませんか?

金属部品の表面処理の中でも、「亜鉛めっき」は防錆や外観保護に広く使われる代表的な技術です。

さらにその上に施される「クロメート処理」によって、色や耐食性が大きく変わります。

本コラムでは、「亜鉛めっき」と「クロメート処理」の関係について解説します。

■ 亜鉛めっきとクロメート処理

◇ 亜鉛めっきとは

鉄などの金属に亜鉛を被膜として施し、防錆性・耐食性を高める表面処理です。

処理方法には、

- 電気の力で亜鉛を析出させる「電気亜鉛めっき」

- 溶かした亜鉛に浸ける「溶融亜鉛めっき」

の2種類があります。

亜鉛は鉄よりイオン化傾向が高く、**亜鉛が先に腐食して鉄を守る「犠牲防食作用」**により、

高い防錆効果を発揮します。

◇ クロメート処理とは

クロメート処理は、金属表面の耐食性と塗装密着性を高める化成処理です。

主に亜鉛めっき後に施され、二重膜構造で金属を腐食から保護します。

自動車部品や建材、家電などで広く使われ、高い耐久性を実現します。

亜鉛めっきの外観や耐食性の違いは、

めっき後に行われる「クロメート処理」の種類によって決まります。

クロメート処理には、「六価クロム」「三価クロム」の2種類があり、

かつては「六価クロム」が広く使われていましたが、

現在では環境への配慮から、より安全な「三価クロム」への切り替えが進んでいます。

■ 六価クロムとRoHS指令の関係

亜鉛めっきを下地としてクロメート処理を施しためっきには、

- ユニクロ

- 有色クロメート

- 黒クロメート

- 三価クロメート

など、さまざまな種類があります。

このうち「ユニクロめっき」や「有色クロメート」などには、かつて六価クロムが使用されていました。 しかし現在は、EUのRoHS指令により規制対象となっています。

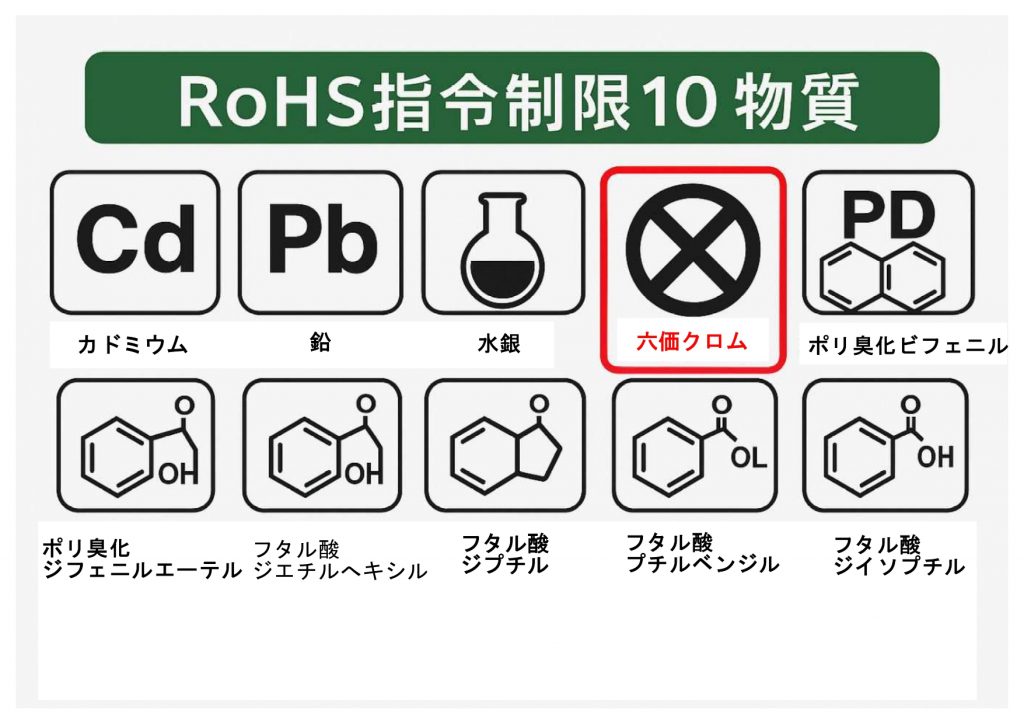

■ RoHS指令とは?

RoHS(Restriction of Hazardous Substances)指令とは、

EUが定めた「特定の有害物質の使用を制限する規制」です。

対象となるのは、以下の10種類の有害物質です。

■ 六価クロムの問題点

六価クロムは、安価で処理性に優れていることから長年使用されてきましたが、

毒性が強く、発がん性も指摘されています。

そのため、RoHS指令の施行以降は、

有毒な六価クロム → 無毒性の三価クロムへの移行が進み、

現在では六価クロムが使用されることはほとんどありません。

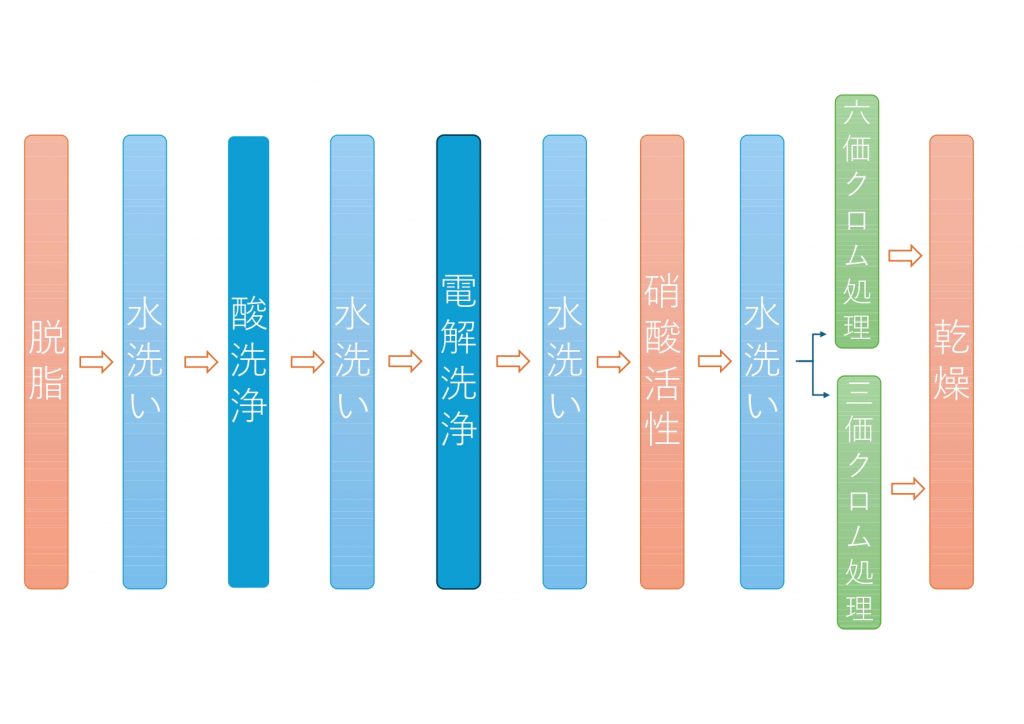

■ クロメート処理の一般的な処理工程

※ 画像をクリックするとユニクロメッキ処理工程をご覧になれます(参照:三和メッキ工業様)

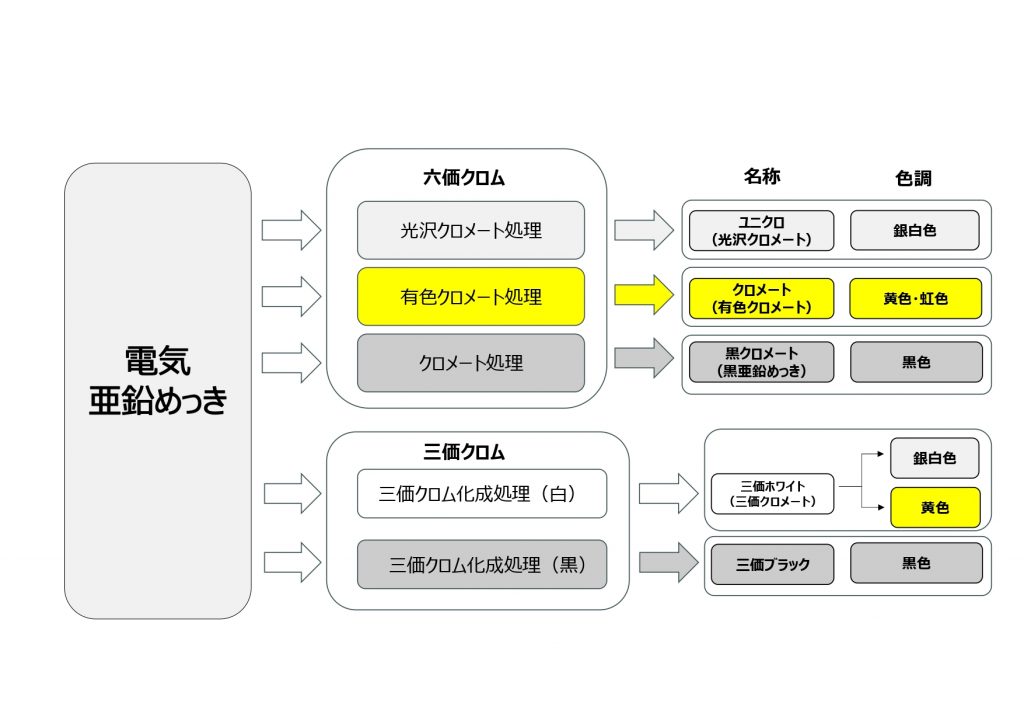

■ クロメート処理の種類と色調

電気亜鉛めっき後のクロメート処理では、「六価クロム」または「三価クロム」のどちらを使用するかによって、以下のようにめっきの種類が分類されます👇

👉三価クロム処理の色味のポイント

一般的に、

「ユニクロ色」= 銀白色

「有色クロメート」= 黄色や虹色

とされていますが、**三価クロム処理では本来「白」または「黒」**が標準色です。

ただし実際には、顧客の要望に合わせて薬品を調整し、

銀白色(ユニクロ色に近い)

黄〜虹色(有色クロメートに近い)

などの色合いに仕上げることがあります。

このように調整された**三価クロム白を「三価ユニクロ」**と呼ぶ場合もあります。 (※正式名称ではなく通称です)

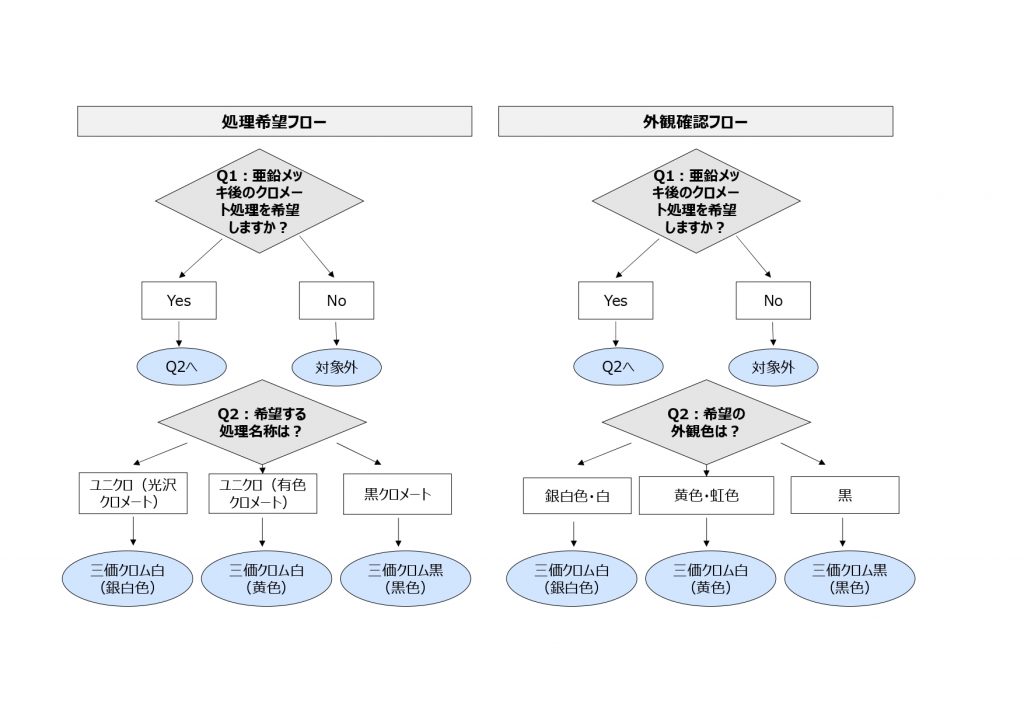

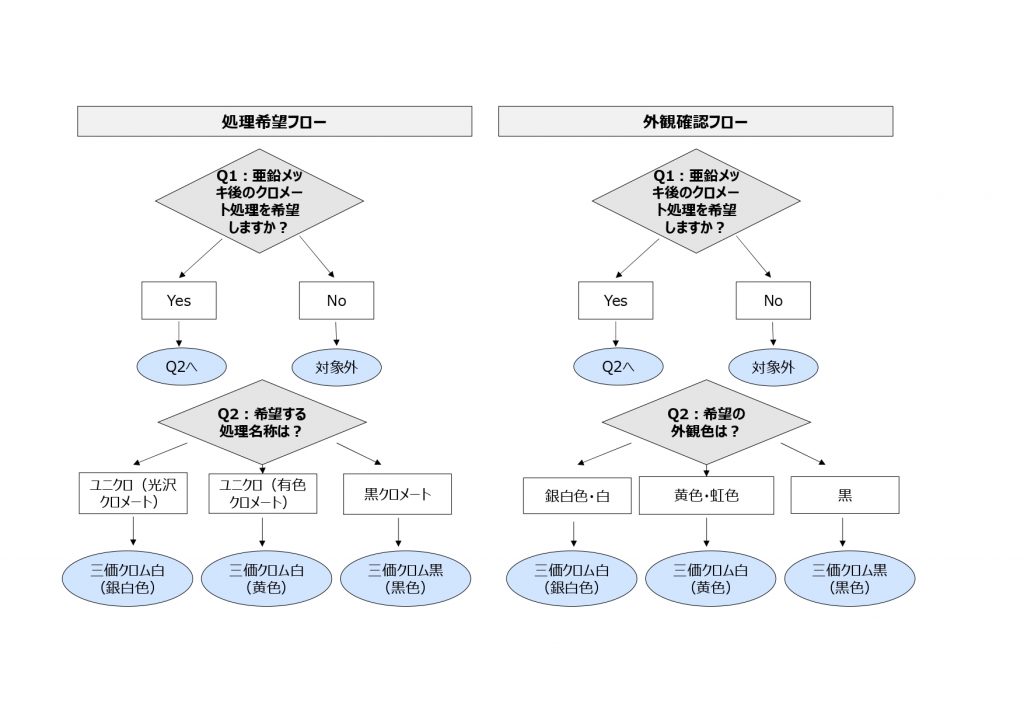

■ ユニクロめっきを特定するための目安フロー図

ユニクロめっきの種類を判別するための 目安フロー図を以下にご用意しました。

現在では六価クロムを使用しためっきは使用されなくなり、 主流は 三価クロム白 または 三価クロム黒 です。

⚠️ 処理業者や条件によって外観に差が出る場合があるため、 あくまで参考としてご活用ください。

■ 参考

ユニクロ処理、有色クロメート、黒クロメートの処理後画像を以下に貼り付けます。

皆さんは何色に見えますか。

■ さいごに

当社では、ユニクロめっきをはじめ、母材(素材)加工から各種表面処理・めっき処理まで幅広く対応しております。

今回はめっきのご紹介をさせていただきましたが、お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。